- HOME

- 論文のオープンアクセス化

論文のオープンアクセス化

論文をオープンアクセスにする方法

論文のオープンアクセスを実現する手段としては、主に以下の2つがあります。

グリーン・オープンアクセス(セルフアーカイブ)

大学が構築・運用する機関リポジトリ等で論文をオープンアクセスにします(ジャーナルによって公開条件が付く場合があります)。本学の研究者は、名古屋工業大学学術機関リポジトリ(以降、機関リポジトリ)に論文を登録することができます。

機関リポジトリでの論文公開については、機関リポジトリ(学内限定)をご参照ください。ゴールド・オープンアクセス誌への投稿

ゴールド・オープンアクセス誌(OA誌)とは、学術出版社が論文をオープンアクセスで公開しているジャーナルのことです。従来型のジャーナルでは、査読や編集などの出版に関わるコストは読者(大学等を研究機関を含む)が支払う購読料によってまかなわれていましたが、オープンアクセス誌ではその代わりとして著者がAPC(Article Processing Charge=論文出版料)を支払う場合が多いです。

オープンアクセスの種類

| ゴールドOA | 出版社サイトにおいて、読者(大学・図書館等の機関を含む)が購読料を支払わない雑誌(オープンアクセス誌)に掲載されるもの。著者が論文掲載料(APC)を支払う。 |

|---|---|

| ハイブリッドOA | 出版社サイトで提供される購読誌のうち、一部の論文について著者が論文掲載料(APC)を支払い、無料で公開されているもの。 |

| グリーンOA | 機関リポジトリ等において、著者自身が従来の学術雑誌(購読誌)に掲載された論文を公開するもの。セルフアーカイビングとも言う。 |

| ダイヤモンドOA | 著者に代わって研究機関や公的助成機関、出版社、学協会等が費用を負担することで論文をオープンアクセスにする方法。プラチナOAと呼ばれることもある。 |

| ブロンズOA | 出版社からOAとして公開されているが、再利用の条件等が明記されていない状態。 公開が一時的である論文も多い。 |

Japan Institutional Gateway(=JIG)への論文投稿について

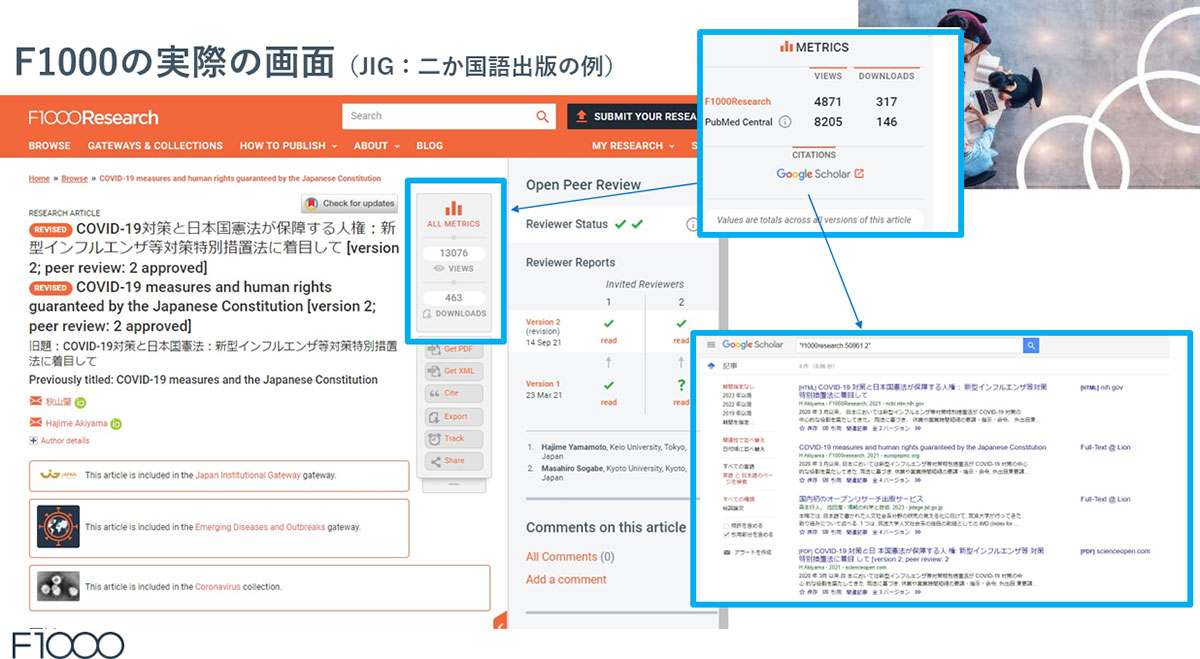

Japan Institutional Gatewayとは、日本を拠点とする研究者が、研究成果(英語・日本語に対応)をオープンリサーチ形式で発表する場です。このゲートウェイでは、すべての成果がオープンアクセスで出版されるため、だれでも自由に読むことができます。また、プレプリントの利点(編集上のバイアスを排除した迅速な出版)と、品質と透明性を保証するメカニズム(招待制の公開査読、アーカイブ化、書誌データベースへの収録)を組み合わせたF1000Research出版モデルを採用しています。

JIGに論文を投稿すると、Google Scholarにタグ付けされ、その後、査読通過後には、ScopusやPubMedなど多くのデータベースにタグ付けされます。もともとは、筑波大学が「F1000 Research筑波大学ゲートウェイ」として運用していたのですが、日本語にも対応したオープンリサーチ出版サービスで、2022年8月より他大学の利用も可能とする「Japan Instituteional Gateway」(=JIG)としてリ二ューアルしました。本学では、研究成果のオープンアクセス化のための一つの選択肢として活用いただくことを目的として、2023年度末にJIGに参加しました。本学の研究者であれば、どなたでもJIGに論文等の研究成果を投稿いただくことができます。

JIGへの論文投稿方法について

オープンアクセスによるメリットと注意点

オープンアクセスのメリット

論文をオープンアクセスにすることで、以下のようなメリットが考えられます。

- 多くの人に読んでもらえる可能性が高まります

自分の研究やその成果が多くの人に読まれることで、論文を評価する指標の1つである論文引用回数にもよい影響を与える可能性があります。

- 他の人の研究成果が手に入りやすくなります

読み手側として費用を支払うことなく、迅速に論文を読むことができ、スムーズに研究を進めることができます。

- 研究の幅が広がります

国籍や分野等を超えて様々な研究者の研究成果に触れることができ、ご自身の研究の幅を広げることができる可能性があります。

注意点

OAジャーナルの仕組みを悪用した「ハゲタカジャーナル(Predatory journals)」と呼ばれる悪質な雑誌が問題になっています。ハゲタカジャーナルであると気づいていなくても、論文を投稿してしまうと、その論文が研究業績として正当に評価されなかったり、研究内容の信頼性が損なわれる、また、ご自身のキャリアにも影響を及ぼす可能性もあり、様々なデメリットがあります。

名古屋工業大学オープンアクセスポリシー

名古屋工業大学では、本学に所属する教員、技術職員、大学院生、学部学生など研究に携わるすべての者(以下、「教員等」)の活動によって産み出された知的成果を広く発信することにより研究及び教育の発展に資するとともに、社会への貢献を果たすことを目的として、2024年9月4日に「名古屋工業大学オープンアクセスポリシー」を制定しました。これにより、本学の教員等は、オープンアクセスポリシー制定後に出版された学術論文について、オープンアクセスにするか、不可能な場合はその旨を申し出ることができます。

名古屋工業大学におけるAPC支援

本学では、以下のような支援を行っています。

- 転換契約によるAPC支援(学内限定)

- その他APC支援(学内限定)

APC支援など研究者向けの情報を掲載しています

- HOME

- 論文のオープンアクセス化