- HOME

- 研究データの利活用

研究データの利活用

研究データとは

研究データとは、1)研究の過程で、あるいは研究の結果として収集・生成される情報、2)仮説を検証するために使用するもの、結論を導くための根拠、3)研究結果が正しいかどうか確認するために使用される記録のことを言います。また、電子的データだけでなく、紙ベースの情報や現物(合成した物質、発掘調査の出土品など)も研究データと言えます。研究データの形式は、テキストや3Dモデルなど様々であり、記録されるものも研究ノートや写真、音声テープなど多岐にわたります。

研究データ管理・公開の意義

研究者にとって、研究データの管理を行うことは、以下のような意義やメリットがあります。

- 研究データを適切に管理することは、自身の研究が正しく行われているということを検証できる状態にしておくことであり、これは、自身の研究の公正性を主張できるという意味で、研究を守ることになります。学術雑誌に続き、研究データに関しても商業出版社によるビジネス化の大きな流れが世界的に始まっており、それらに対抗する必要性も高まっています。研究データを自らの管理下に置いておくことは、データを守り、さらには研究活動を守ることにもなります。

- 研究者個人や研究室、研究プロジェクト等において研究データ管理の基本的ルールを決め、適切に保存・利用・共有することは、研究の効率化につながります。

- 研究データを公開して多くの人に利用してもらうことにより、その研究自体の価値が高まります。

研究データ管理・保存・公開における留意点

研究データ管理計画(Data Management Plan = DMP)の作成

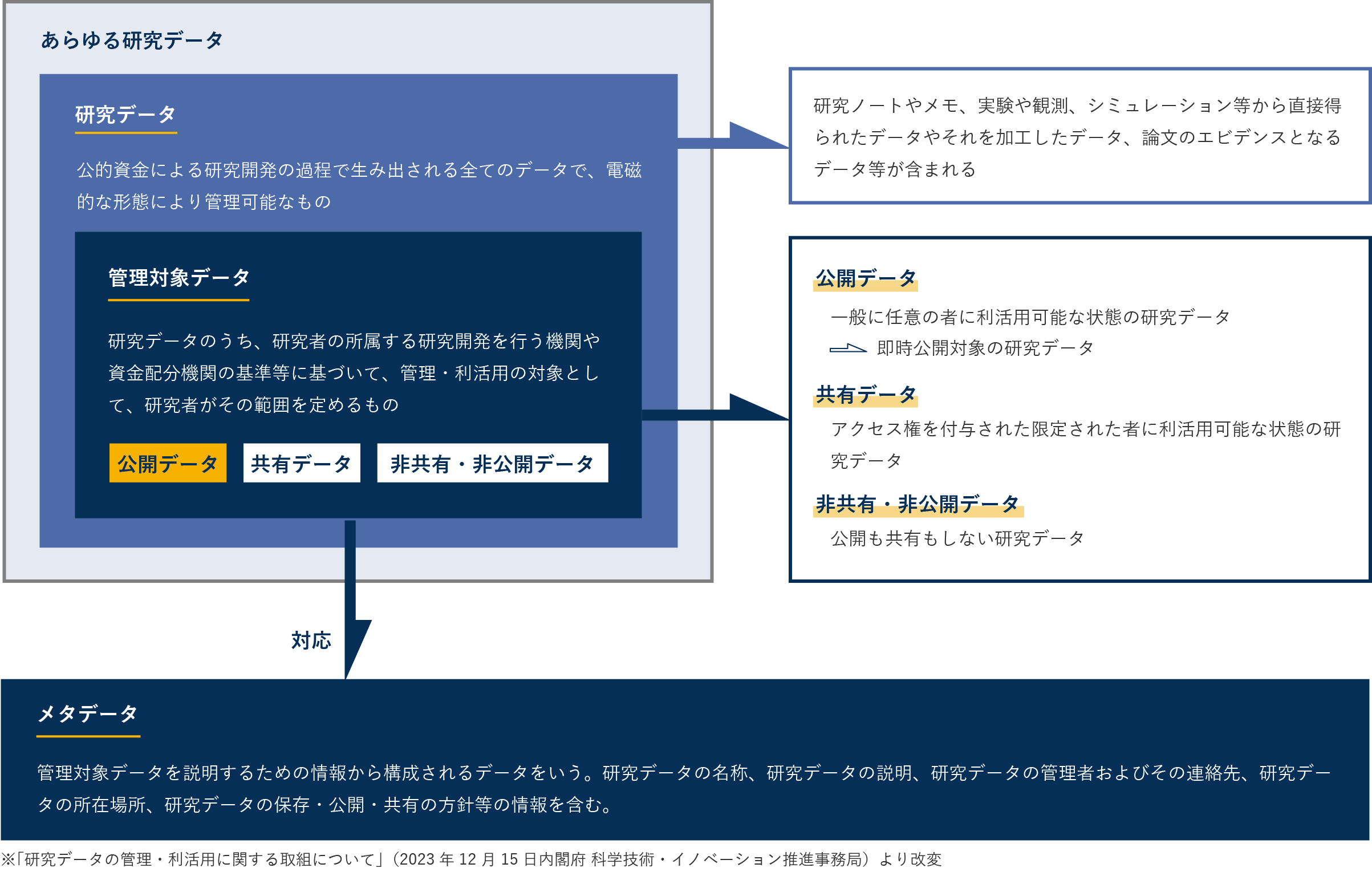

研究の実施段階から終了後に至るまで適切に研究データを管理できるよう、研究助成機関から研究データ管理計画(Data Management Plan, DMP)の提出が求められるようになっています。科学研究費においても、2024年度より全研究種目において研究開始時にDMPの作成が求められています。(現時点では提出は求められていません)

※JSTによる研究費においては、すでにDMPの提出が求められているものもあります。

研究公正

研究活動における不正行為への対応や健全性の向上、透明性の確保の観点から、研究データの管理・保存・公開が求められています。名古屋工業大学では2016年に「名古屋工業大学における研究情報・データの適正な取扱いに関する要項」が定められており、論文の根拠となる研究データの保存期間は、原則として論文等の発表後10年間となっています。その後、名古屋工業大学における研究データ管理の指針」が制定され、具体的な保管方法等について定められました。さらに、2023年3月22日に、「名古屋工業大学学術データポリシー」を制定し、本学における学術データの管理、公開及び利活用の原則を定めました。

投稿論文における根拠データの開示

多くの学術誌が、データポリシーにおいて、信頼性のあるリポジトリに根拠データを保存し公開することを求めるようになっています。

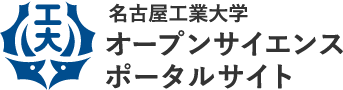

研究データのOA化

オープンサイエンスの世界的な潮流の中で、研究データのOA化に対する社会的な要請が高まっています。「第6期科学技術・統合イノベーション基本計画」(内閣府、2021年3月26日閣議決定)においても、オープン・アンド・クローズ戦略に基づく研究データの管理・利活用※により、データ駆動型研究の加速化や、市民等の多様な主体が参画した研究活動の発展を目標に掲げています。

※オープンアンドクローズ戦略とは

研究データにおける『オープン・アンド・クローズ戦略』とは、研究データの特性から、公開するものと非公開とするものとに分けて進める戦略のことを言います。

(出典)大学ICT推進協議会『大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン』(2021年7月1日)

名古屋工業大学学術データポリシー

名古屋工業大学では、2023年3月22日に、「名古屋工業大学学術データポリシー」を制定し、本学における学術データの管理、公開及び利活用の原則を定めました。

データマネジメントプラン(Data Management Plan=DMP)

データ管理計画(以下「DMP」)とは、研究プロジェクト等における研究データの取扱いを定める計画です。具体的には、データの種類・フォーマット、アクセス・共有の方針、データの保管方法等を記載します。

海外では、多くの資金提供機関が、研究助成申請時にDMPの提出を求めています。

ここでは、2024年度より、全研究種目で交付申請時にDMP作成が求められるようになった「科学研究費(科研費)」の事例についてご紹介します。

- 研究開始前

- DMPの様式例を参考に、研究開始にあたり研究データの管理計画を策定してください。

科研費においては、当面、DMPの提出は不要です。 - 研究実施中

- DMPに基づき適切な研究データの管理のもと、研究を進めてください。また、研究の進捗に応じてDMPは適宜更新してください。

- 各年度の研究終了後

- 補助事業により生み出した研究データは、研究終了後も適切に管理してください。

実施状況報告書及び実績報告書の一部として、補助事業により生み出し、公開した研究データの情報(メタデータ等)を提出いただく予定です。

提出されたメタデータ等の情報は、KAKENに登録・公開する予定です。さらに、CiNii Researchに連携することを予定しています。

※公開する研究データの保管場所や保管方法については、現在検討中

DMP作成における留意点

研究データは、オープン・アンド・クローズ戦略に基づき管理・利活用を行ってください。

論文のエビデンスとしての研究データは原則公開とし、その他研究開発の成果としての研究データについても可能な範囲で公開することが望まれます。

ただし、その際、研究分野等の特性や、データを管理する組織の特性に配慮して、「公開」、「共有」又は「非共有・非公開」の判断が行われる必要があります。

個人情報、企業の秘密情報、研究の新規性、我が国の安全保障等の観点から留意すべき研究データは非公開とすることが求められます。

また、産業競争力や科学技術・学術的な優位性を確保するためには、研究データを即時に公開することが適切でない場合もあり得ることから、公開による利活用の促進とのバランスを考慮しつつ、適切なエンバーゴ(時限付き非公開)期間を設定することも可能です。

研究者は、オープン・アンド・クローズ戦略に従いDMPを策定し、それに基づいてデータの公開・共有を行ってください。

- DMP様式例・記入例

科学研究費助成事業データマネジメントプラン(DMP)様式例 - 作成上の注意

科学研究費助成事業データマネジメントプラン(DMP)〔作成上の注意〕 - 独立行政法人日本学術振興会の事業における研究データの取扱いに関する基本方針

- 科研費における研究データの管理・利活用について

- 公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方(2021年4月27日 統合イノベーション戦略推進会議)

- 「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」におけるメタデータの共通項目

その他助成機関のDMPについて

科研費のみならず、多くの助成機関がDMPの作成や提出を求めています。

以下に、一例についてご紹介します。

- 厚生労働省

厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用の推進について - 経済産業省

委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインとナショプロデータカタログ - 日本医療研究開発機構(AMED)

AMEDにおける研究開発データの取扱いに関する基本方針、AMED研究データ利活用に係るガイドライン、データマネジメントプラン - 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱いに関するJSTの基本方針

データ管理・公開支援

準備中

- HOME

- 研究データの利活用